2019年底,中德工程学院三个项目参与申报了同济大学的教学成果奖,在2020年的评审中,三个项目均获得了同济大学教学成果奖,获奖情况如下:

冯晓牵头,王奕俊、孙娜、谢楠、马一敏参与的“全过程、全方位、全员国际化工程人才培养体系探索”获得了同济大学教学成果一等奖;庄智牵头,叶海、姚佳伟、范蕊、谢莉花参与的“基于‘教学、感识、践行’三位一体的绿色建筑通识教育模式”获得了教学成果二等奖;范蕊牵头,张永明、李玉明、庄智、胡惠杉参与的“能力驱动和导向的系统性课程创新体系和项目教学改革”获得了同济大学教学成果三等奖。

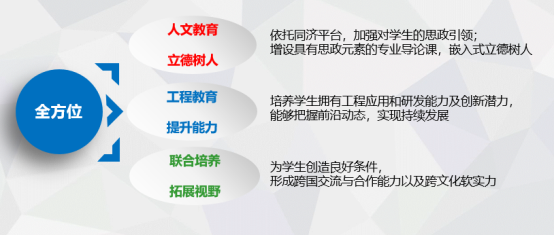

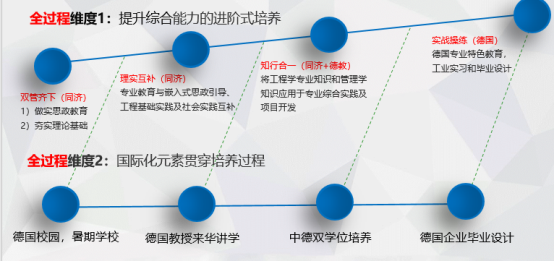

“全过程、全方位、全员国际化工程人才培养体系探索”项目回答了如何在国际合作办学中,努力探索建立“三全育人”体系,并致力于发挥同济-德国互补优势,不辱使命,发挥中国特色国际化工程教育的示范效应。学院的培养目标是培养符合国家发展需要、具有综合能力的一流工程人才,按照国际标准,凝练中国发展特色。要实现这一培养目标,学院明确了一个定位,组合两个维度,确保三个支撑。一个定位培养素养、能力和国际视野并重的全方位人才培养目标,依托于同济平台,加强对学生的思政引领,增设具有思政元素的专业导论课,嵌入式立德树人;培养学生拥有工程应用和研发能力及创新潜力,能够把握前言动态,实现持续发展;为学生创造良好条件,形成跨国交流与合作能力以及跨文化软实力。培养过程的双维度是提升综合能力的进阶式培养和贯穿国际化元素为培养学生的始终。在学生低年级夯实学生的理论基础,二三年级实现工程基础实践及社会实践互补,毕业班的学生则到企业进行工业实习和毕业设计,工程实践能力的培养贯穿大学四年始终。国际化元素主要体现在中德双学位的培养,参观德国校园,参加暑期学校,以及德企实现毕业设计。全员育人平台体现在系统的全员协同工作,中德师资互补,学院的核心师资是来自同济和德国国际合作高校联合会约80多名教授共同组成;与德国及瑞士近30所高校开展双向对等双学位培养;与众多著名企业在实验室建设、工业实习和毕业指导方面密切合作,建立企业顾问论坛和中外合作办学联席会议,形成定期协调沟通机制。经过多年的培养,学生在创新比赛中多次获得奖项,毕业后进入德国亚琛工大、慕尼黑工大、卡尔斯鲁理工等TU9的学校攻读研究生。学院还得到了中德两国政府的高度认可。学院一直在国际合作办学中努力探索“三全育人”体系,已经取得了很大成果,在今后的培养学生工作中,还将继续完善这一体系,为国家培养更多的国际化工程人才。

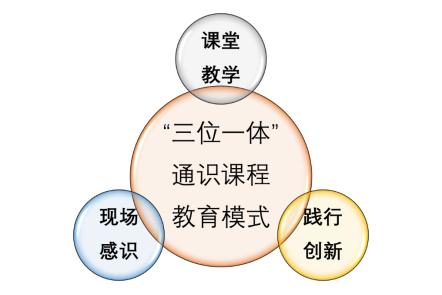

“基于‘教学、感识、践行’三位一体的绿色建筑通识教育模式”项目是在我们建筑高能耗的背景下提出的,建筑领域的节能减排与绿色发展是我国能源安全稳定及可持续发展的重大战略;同时,人的一生大约80%时间都是在建筑中度过,建筑的设计、运行及管理与人息息相关,普及绿色建筑通识教育对引导同学们关注日常最为熟悉的建筑这一对象的绿色发展、培养节能环保意识和行为、形成可持续发展世界观等方面具有重要现实意义。

针对上述问题,在教师团队和同学们的共同努力下,以绿色建筑课程为载体,经过多年的实践与尝试,逐渐摸索形成了一套基于“教学、感识、践行”三位一体的本科生通识教育模式:以跨学科背景下本科生为对象,以通识教育为特色目标,以感识领悟为有效途径,以实践创新为努力方向,改变传统的学生被动、统一接受的学习方式,进而形成了适合跨专业同学们能够更好地学习绿色建筑相关基础知识,并且能够结合自身兴趣主动开展创新实践活动的素质教育培养模式。经统计,自开设课程以来,本课程建设在完成基础教学课程以外,还开展了专题讲座15人次,安排了优秀示范绿色建筑现场参观10余项,累计参观人数超过250人次,课程建设得到了广大同学们的认可和好评,连续多年课程质量评价等级为优秀;同时,参与了各类大学生创新实践训练计划及科技竞赛7项(参与学生22名),并荣获了1项国家级及4项校级奖项。此外,本项目教学成果也在我校其他通识课程及校外通识教育课程中得到了推广应用,比如授课老师参与同济大学附属存志中学素养培育课程《绿色科技与低碳生活》讲授,并取得很好的教学效果。该课程入选为2016年“上海市市民低碳行动——绿色建筑进校园系列活动”之一,并荣获 2016年全国绿色低碳科普教育系列活动“绿色建筑巡回课堂”表彰奖。本项成果为我校有效地开展通识教育课程建设提供了宝贵的经验。

“三位一体”通识课程教育模式

“能力驱动和导向的系统性课程创新体系和项目教学改革”是基于建筑电气与智能化专业过往毕业生的问卷调研结果,并且基于工科毕业要求的十二项指标,本项目融合了理论知识授课、项目管理工具课程、设计实践以及实验教学几门课程,实施了“项目教学法”,自始至终贯穿于理论与实践教学全过程,教学成果显著。本次课程教学创新体系的五门课程融合起来,包含两门工程知识课《制冷技术》、《通风与空调》;一门设计实践课《课程设计》;一门项目工具课《项目管理》和该工程领域的实验教学内容,五门课程构成一套完整的系统性知识传输体系。采用了“项目教学法”,在整个教学过程中既发挥了教师的主导作用又体现了学生的主体作用,充分地展示现代工科教育“以能力为本”的价值取向,使工科教学质量得到更大幅度的提高。

毕业生访谈和问卷调查也充分显示出同学们在分析能力、团结协作能力、综合概括能力、动手能力等综合能力方面得到的极大的提升,对于自己踏入工作岗位充满了信心,在岗多年的毕业生更是如鱼得水,工作上游刃有余。

项目团队发表了多篇教学论文,并即将出版两本专著,将本套项目教学法的理论教学和实践教学以文字形式推广和流传,将进一步在兄弟院校进一步推广辐射。